レガシーシステムを抱えるリスク、DX実現に向けた脱却方法を解説!

そもそも「レガシーシステム」とは?

レガシーシステムの「レガシー」とは「遺産」を意味します。IT業界ではメインフレームなどに代表される、古くから導入されており業務都合上、止めることができず今なお稼働しているシステムのことを「レガシーシステム」と呼称しています。

「2025年の崖」は乗り越えられたのか?

2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」では、「2025年の崖」として、このままでは最大12兆円の経済損失が起こり得ると警鐘を鳴らしました。

あれから時が経ち、2025年5月に公開された「レガシーシステムモダン化委員会総括レポート」では、レガシーシステムがDX推進を妨げる現状を改めて指摘し、企業の競争力強化のために、経営層の意識改革やITガバナンスの強化など、レガシーシステム脱却に向けた具体的な方策を提言しています。

※参考)経済産業省 レガシーシステムモダン化委員会総括レポート

https://www.meti.go.jp/press/2025/05/20250528003/20250528003.html

レガシーシステムをこのままにしておくとどうなるのか

今は問題なく稼働しているからと言って、対策を練らないままレガシーシステムを使い続けることは将来的に様々な問題の原因となってしまいます。具体的にどのような問題が起こるのか考えていきましょう。

大きなシステム障害になる

レガシーシステムを使い続けることは、長年使われていることによるシステムの老朽化や、その場しのぎの対応で肥大化したプログラムの膨大な処理が追い付かずシステムがダウンしてしまうなど、深刻なシステム障害を引き起こしかねません。万が一、システムが停止した場合、事業そのものを停止せざるを得なくなります。事業が停止してしまうと、自社だけでなく取引先にまで影響が及ぶため、信用問題が起きてしまいます。

維持コストがかかる

レガシーシステムは古いが故に、そのシステムの維持にもコストが高くかかります。先に説明したシステム障害を起こさないために、こまめにメンテナンスを行えば行うほど、今度はそのメンテナンスコストが膨れ上がります。また、レガシーシステムを使い続ける限り、いくらメンテナンスを行っていてもシステム障害が起こらないとは断言できません。さらには、レガシーシステムをメンテナンスできる人材も高齢化、属人化が進んでいるため、常に継続したメンテナンスを行うことは困難を極めます。

DX実現が遠のく

これからも継続してレガシーシステムを使い続けることは、前述した通り「システム障害」や「維持コストの増大」といった大きな問題の原因となってしまいます。そうした問題をその場しのぎの対応だけで済ませていては、昨今の技術革新のスピードには到底追いつくことはできません。たとえ維持費が潤沢でメンテナンスが行き届いていたとしても、今後の事業拡大に必要な最新技術を取り入れたい場合に、現在のレガシーシステムとは互換性がなく対応できないことなどが考えられます。

また、既存のレガシーシステムに新たなシステムを継ぎ足すだけでは、かえってシステム全体が複雑になり、運用コストは膨らむ一方です。これではDXを推進し、変革を達成することはできません。

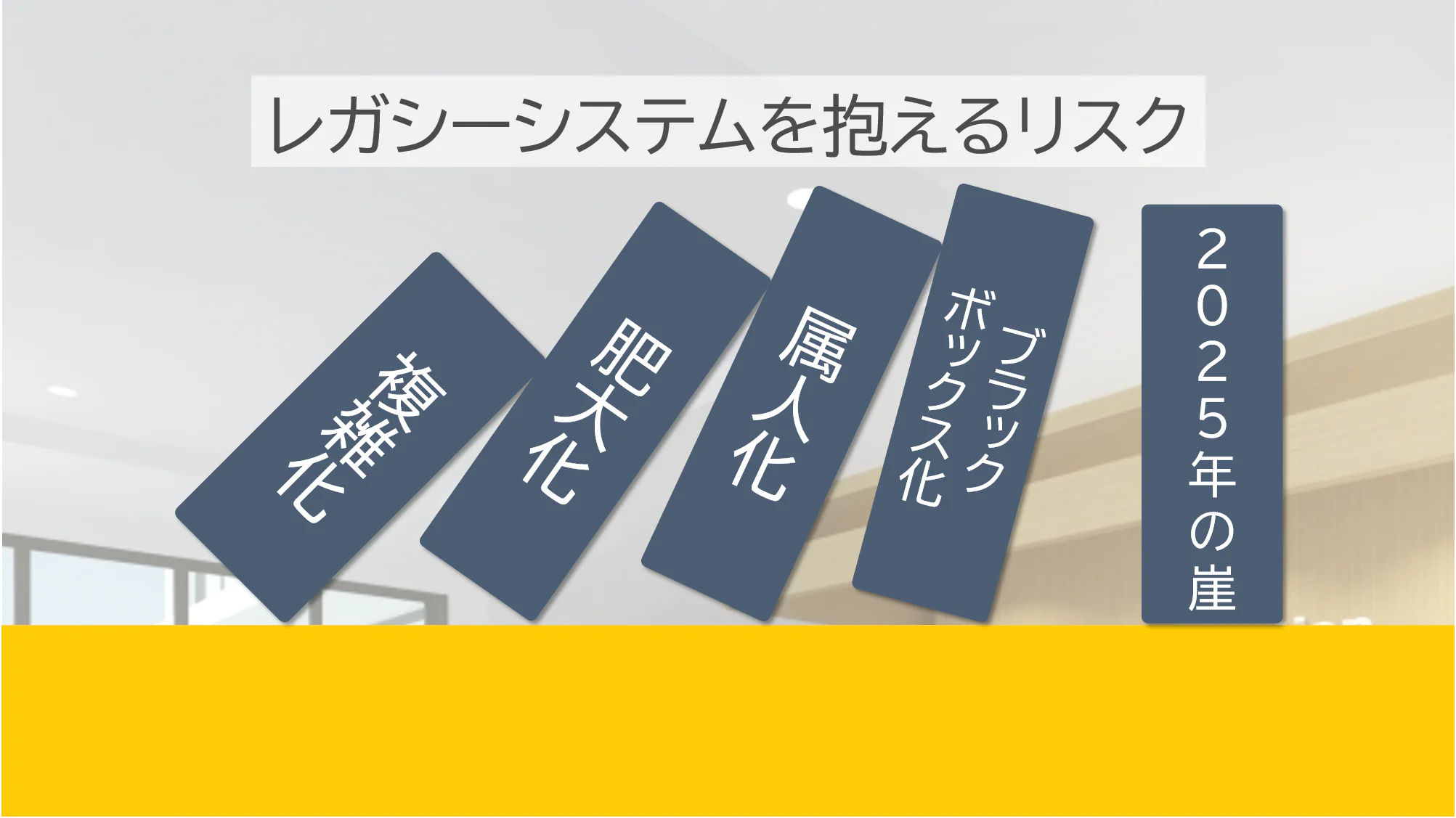

レガシーシステムを抱えるリスク

ここまではレガシーシステムを使い続けると何が起こるのかについて解説してきました。

ここからはレガシーシステムの何がリスクになるのかについて解説します。

システムの複雑化、肥大化

長年使われてきたシステムの場合、導入当初にどれだけ統制のとれたシステムであっても、法改正などによる対応で機能追加や運用方法の変更により使わなくなった機能があるなど、年数が経てば経つほどシステムは複雑化、肥大化していきます。

人材不足と属人化のリスク

古いシステムに精通した技術者が少数である場合、その人たちが退職や異動すると、システムの運用やメンテナンスが困難になります。

また、レガシーシステムはその運用期間が長いことで、管理を行う担当者も属人化してしまう傾向にあります。加えてシステムが複雑化、肥大化してしまうと、その管理を複数人が同じレベルで共有することは専門的な知識を要するために困難を極め、その人数分コストもかかり現実的ではありません。その結果、担当できる人が限られてしまいます。

システムのブラックボックス化

システムの維持管理が属人化してしまうと、担当者以外の人は現状を把握できません。

さらに、近年では担当者の高齢化が進んでおり、引き継ぎを行わなければシステムがブラックボックス化してしまいます。担当者がいなくなってしまった場合、長年の蓄積で複雑化、肥大化、さらにはブラックボックス化しているシステムを一から読み解くのは非常に難しく、時間と労力がどれだけあっても足りません。

新たなシステムに対応・連携が困難

レガシーシステムを使い続けることは、新しいシステムの導入が必要となった際にその対応・連携が非常に難しくなってしまいます。レガシーシステムは当然ながら古い仕様であるため、最新のシステムとの互換性がありません。

無理に新しいシステムに対応・連携を図ろうとすると、ただでさえ複雑化、肥大化の著しいレガシーシステムがさらに複雑化、肥大化してしまいます。

また、新しいシステムに対応・連携が困難であるが故に、世間から遅れを取ることも考えられます。流れのはやいビジネスシーンにおいて対応が遅れることは大きな損失につながると言えます。

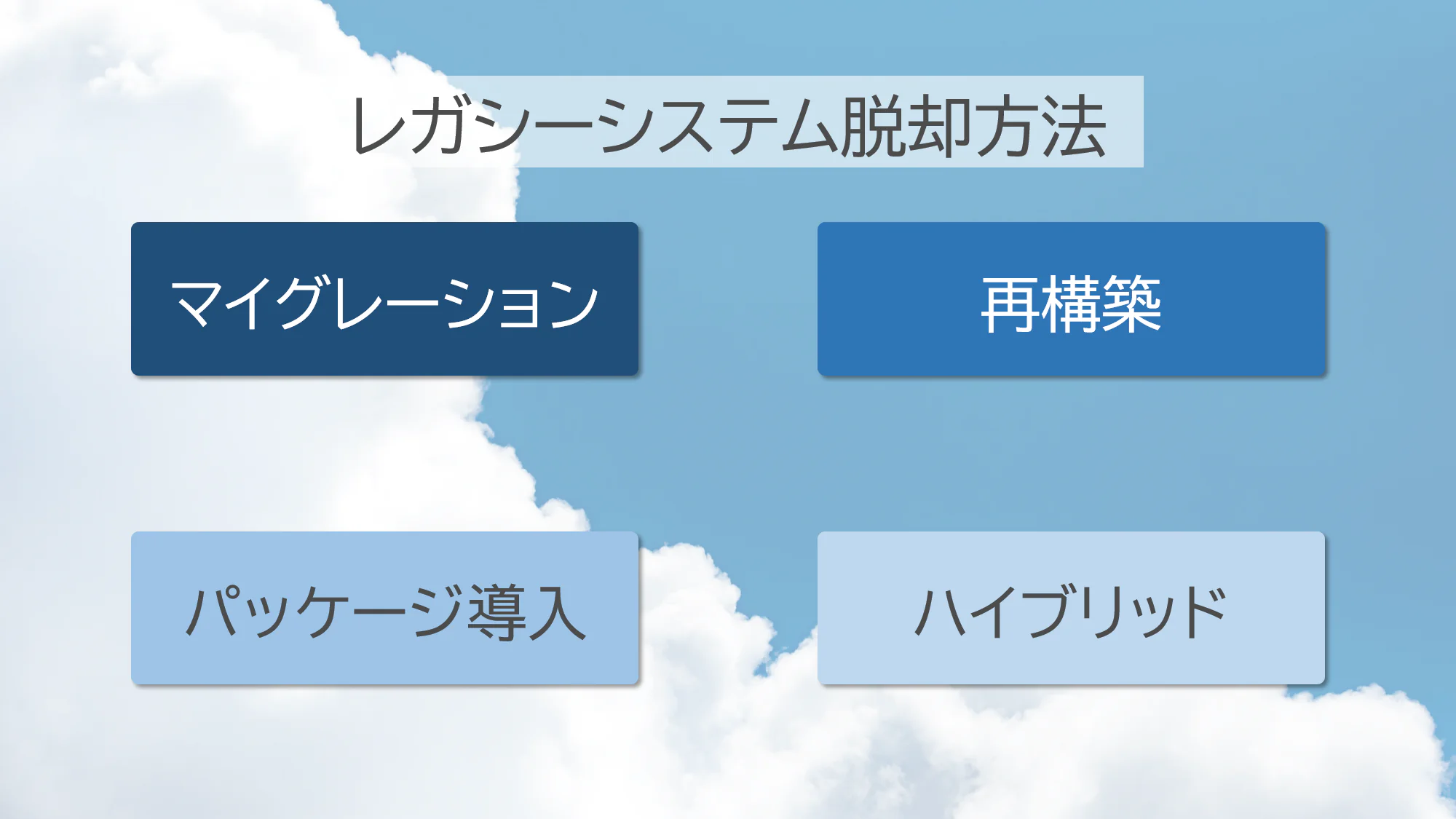

DX実現のためのレガシーシステム脱却方法

様々な問題を抱えるレガシーシステムから脱却できなければ、DXの推進・実現することは非現実的なものとなってしまいます。ここからは、そうならないためにはどうすればよいのか、レガシーシステムからの脱却方法について解説します。

クラウド活用によるモダナイゼーション

クラウド技術の活用は、レガシーシステムからの脱却において非常に有効な手段です。

まず、クラウドプラットフォームはスケーラビリティに優れており、ビジネスの成長に応じてリソースを柔軟に増減できる点が大きな利点です。

このため、企業のIT基盤を迅速に最適化しやすくなります。

次に、クラウドサービスは多くの最新技術を簡単に利用できるため、従来のシステムでは実現が難しかった機能を容易に実装できます。

例えば、AIやビッグデータ解析などを取り入れることで、より高度なデータ活用が可能になります。

マイグレーション

「マイグレーション」とは「移動・移転」を意味し、IT業界においては「システムを別の環境へ移行すること」を指します。つまり、レガシーシステムから最新のシステム環境へ引っ越しを行うということです。

これは一から新しいシステムを構築・開発するわけではないため、開発費用を抑えることができます。また、環境を移行するのでシステム上の運用は変わらず、社員の業務負担をかけません。

再構築

マイグレーションとは反対に、一からシステムを作り直すことを「再構築」と言います。

一から開発・構築を行うことでお客様独自の要望にも柔軟に対応が可能です。ただし、柔軟に対応できてしまうため、沢山の要望を実現しようとすると開発にかかる費用は大きくなってしまいます。

パッケージ導入

新たに開発は行わず、既存のパッケージ製品を導入することも解決方法の一つです。パッケージ導入後は、システムの運用方法もそのパッケージ標準に合わせた運用に変えることで独自の運用をなくし、開発にかかる費用を削減します。

しかし、運用方法が大きく変わる可能性が高く、システム担当者だけでなく多くの社員に負担がかかることが想定されます。

ハイブリッド

「マイグレーション」「再構築」「パッケージ導入」のどれか一つを選択する必要はありません。一つのシステムを「マイグレーションを行う部分」「再構築を行う部分」とそれぞれに切り分けを行うことも可能です。

柔軟な対応ができる反面、システムの仕様が多岐にわたるため管理が煩雑にならないよう気を付けなければなりません。

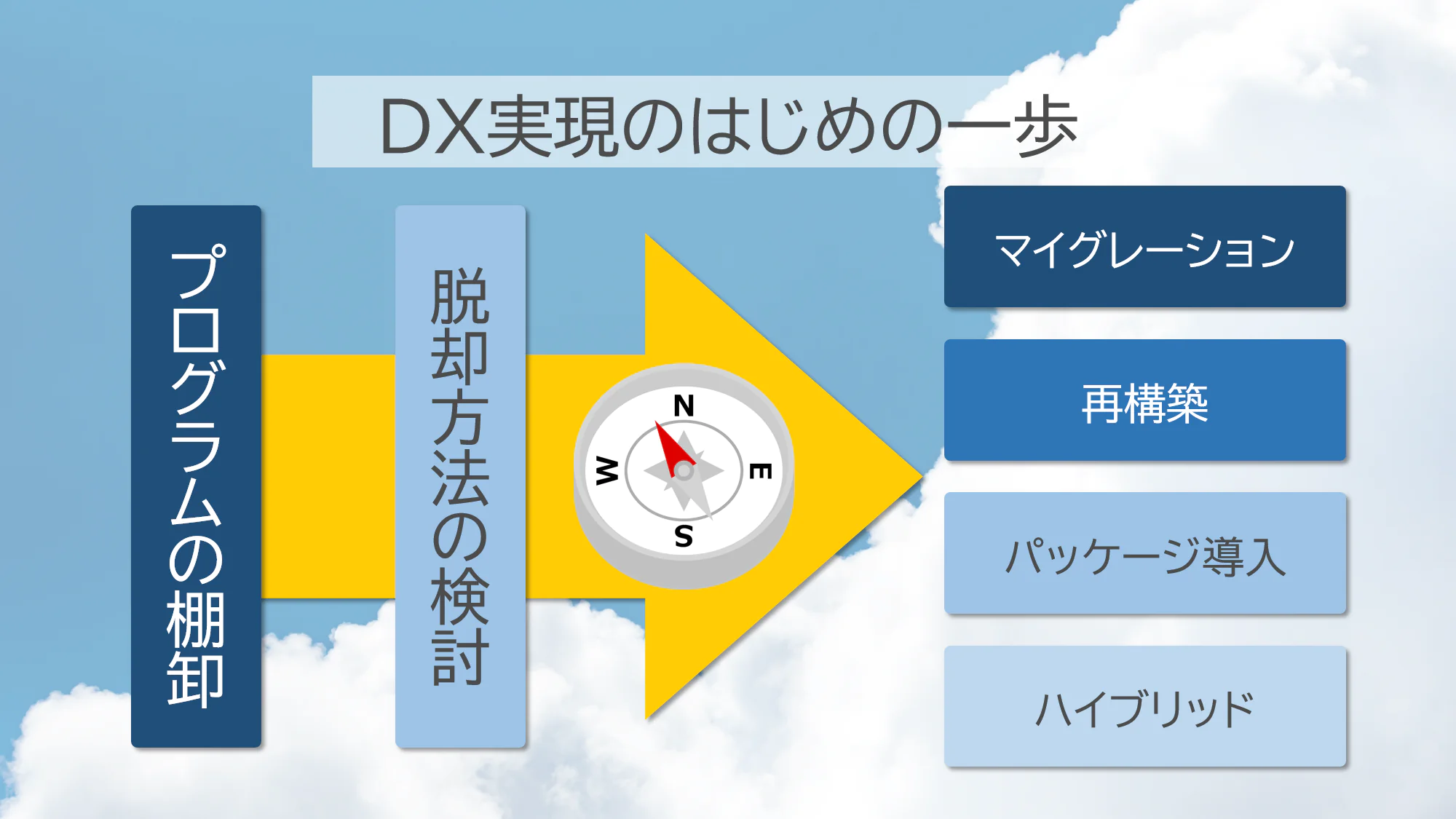

レガシーシステム脱却はDX実現のはじめの一歩

DX実現には、まずはレガシーシステムからの脱却が急務となります。前述した脱却方法に取り組むためには、現行のレガシーシステムの「可視化」が重要となります。

ここからはレガシーシステムの可視化方法をご紹介します。

①レガシーシステムのプログラムを棚卸する

ブラックボックス化したレガシーシステムの現状を把握するためには、「プログラムの棚卸」が必要です。ブラックボックス化したシステムは、どのプログラムが現行システムの稼働に必要で、どのプログラムが不必要なのかがわかりません。これを可視化するために「プログラムの棚卸」を行います。

棚卸の方法としては、手作業で一つ一つプログラムを確認し棚卸することも可能ではあります。しかし、数十年稼働しているレガシーシステムのプログラムを手作業で棚卸することは、膨大な時間と人手を要します。そのため、棚卸にはプログラムを解析して稼働率などの分析を可能にする棚卸分析ツールの利用をおすすめします。

②棚卸の結果をもとにレガシーシステムの脱却方法を検討する

「プログラムの棚卸」が完了して初めてレガシーシステムの現状を把握できます。その棚卸の結果をもとに、先に説明した脱却方法の検討を行います。

- プログラムの稼働率が高く、業務の運用フローもなるべくこれまで通り行いたい場合は、最新のシステム環境への引っ越しを行う「マイグレーション」。

- 反対にプログラムの稼働率が低く、運用フローについても改善点が多い場合は、システムを作り直す「再構築」。

- または、独自の運用を軽減し法改正等の対応にスムーズに対応したい場合は、「パッケージ導入」。

- プログラムごと、業務システムごとに最適な対応を検討し、柔軟に対応する「ハイブリッド」。

これらの方法をプログラムの棚卸結果をもとに自社の事業展開の将来的な構想と、それに合うシステムとしての将来的な拡張性・安全性を見込めるか等を検討していきます。

③スケジュール決定からテスト、実装、教育

次に、移行スケジュールを適切に策定します。

スケジュールは、業務への影響を最小限に抑えるため、段階的なアプローチを採用し、重要なマイルストーンを設定します。

テストフェーズでは、新システムの機能が期待通りに動作するかを確認するために、徹底したテストを実施します。

特に、データ移行の正確性や、システム統合の問題を洗い出すことが求められます。

実装段階では、計画に基づいて新システムを導入し、必要に応じて微調整を行います。

最後に、教育は移行プロセスを成功に導く鍵です。

新システムに慣れるためのトレーニングを提供し、従業員が新しい環境でスムーズに業務を遂行できるよう支援します。

これらのステップを通じて、レガシーシステムからの円滑な移行を実現します。

レガシーシステム脱却はNCS&Aにお任せを!

NCS&Aでは、これまで20年以上にわたって約500社のお客様にシステムの可視化を行ってきました。その豊富な経験と実積を活かした製品・サービスを提供しております。

システムの棚卸(DX支援サービス)

これまでの経験で培ってきたノウハウを集約し、ウェブブラウザ上で手軽に棚卸分析が行えるサービスを2023年2月にリリースしました。これから分析を始めたいとお考えの方に最適なサービスです。

新システムへのマイグレーション(レガシーシステム脱却 AirsNeo)

AirsNeo(エアーズネオ)は安全・確実・低コストなシステムの移行を実現するマイグレーションサービスです。レガシーシステムの資産を活かし、新たなシステムへ移行を実現します。

DX実現!新システムの可視化(ReverseNeo)

ReverseNeo(リバースネオ)は、レガシーシステムを脱却し新システムへ移行した後もシステムの可視化を行い開発、保守、運用をスムーズにする可視化ツールです。

まとめ

本記事では、レガシーシステムを抱えるリスクとその脱却方法について解説しました。DXの実現に向けて、早急にレガシーシステムからの脱却を検討してみてはいかがでしょうか。

※その他、記載している商品名等は各社の登録商標、または、商標です。